自律神経失調症専門

ゆ う き 鍼 灸 整 骨 院

自律神経失調症・頭痛・腰痛・五十肩・冷え性

日 曜 9:00 ~ 13:00

定 休 日 : 火曜 ・ 祝日

西 洋 医 学 と 東 洋 医 学 の 違 い

からだのどこかに痛みや不調を感じた時に、その部分に関係する色んな検査(MRI・レントゲン・内視鏡など)を行って原因を探ります。その検査の結果から病名を診断し、手術が行われたり、症状を抑えるために薬を処方する医学です

⇒投薬や手術といった方法で身体の悪い部分に直接アプローチして治療を行う 〔外側からのアプローチ〕

西洋医学は病気や外傷などの治療を的確に治療ができる良さがあります

からだのどこかに痛みや不調がを感じた時に、脈や呼吸、お腹の張り、血色などの検査を行います。一見関係のないように思える症状なども同時に問診をして、からだ全体の状態や体質を判断する医学です

問診後に根本の原因に鍼やお灸、指圧でツボ刺激などを使って施術を行います

⇒からだの不調を内側から根本的に治す治療法を行う〔内側からアプローチ〕

東洋医学は症状の不調だけではなく、からだの内面から全体を診て体質に合わせたバランスを整えることで、からだ本来が持っている『自然治癒力』を高め、症状を改善されるようにサポートします。また心身のバランを整えて健康を維持することを目的としています

病気を未然に防ぐ=未病を防ぐ、という予防医学です

東洋医学には目に見えない未病を防ぐことやからだに負担がかかりにくいといった良さあります

西洋医学と東洋医学はからだの症状に合わせて、使い分けていただけるといいかなと思います。

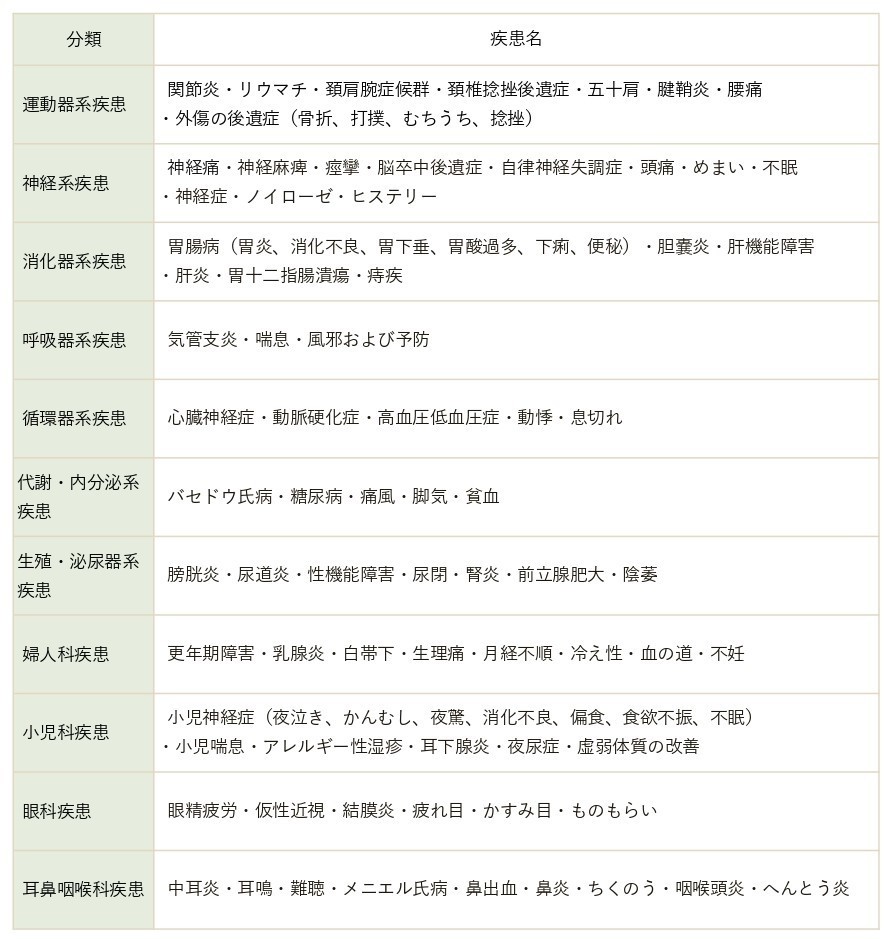

ちなみに東洋医学で診れる鍼灸治療が適応な疾患はこちら↓

問診検査では『 四 診 ししん』という見方で身体の痛みの原因を探っていきます

➀望診 ぼうしん:顔色や舌の状態を診て判断する方法

②聞診 ぶんしん:声の調子や呼吸音を聞くことで判断する方法

③問診 もんしん:問診票を基にからだの悩みを聞き判断する方法

④切診 せっしん:痛む箇所や関連する部分を触れることにで判断する方法

この四診を用いてからだの状態を一つ一つ把握し、丁寧に検査をしていきます

患者さまご自身の体質や症状について知ってもらうことを大切に考えています

少しでも早く、その痛みから解放されることが当院の想いでもあるので、ひとりひとりに合った施術プランを作成して行きます

身体のどこに痛みの根本的な原因があるのかを、陰陽のバランスや熱・冷えなどから判断し、部分的に観察するよりも全体的に把握して施術内容を決定していきます

鍼灸治療とは鍼(はり)とお灸(きゅう)を使った東洋医学に伝わる治療になります。

当院には鍼灸治療を体験したことがない患者さまや注射が苦手という方が多くみられるので、まずは鍼灸治療とはどのようなものか、注射とは何が違うのかなど、施術内容の説明をしっかりと行い、安心して受けていただけるように心がけて施術にあたらせていただきます。

鍼とはステンレス製または銀製などの金属のとがった細い治療器具です。この鍼治療とはこの鍼を使ってツボや筋肉、皮膚などの痛みの関係する場所に刺入して刺激をする治療法になります。

筋肉や皮膚に刺す、こう聞くと単に痛そうですが、実際に使われている鍼の直径は0.12~0.2㎜程度

鍼の太さは髪の毛とほとんど同じ太さなので、たまにチクッと感じる程度です。

当院の鍼は一本一本滅菌された使い捨ての鍼を使用しているので安心して受けていただけます。

体調や症状に合わせ鍼に通電を行い痛みの解消を促します

お灸とはヨモギの葉っぱの裏にある毛を精製し集めた艾(もぐさ)に火をつけて燃やし、熱を用いて皮膚やツボを刺激する治療法になります。

お灸治療は皮膚に直接艾を乗せて燃焼させるので暑いのではないか?と思われがちですが、いまは台座がついた温度の調節できるお灸もありますので安心して受けていただけます。

当院では41度~47度の4種類のお灸をご用意しております。

また火を使わないカイロみたいに貼るタイプの太陽灸もあります。

お灸の利点は温かさなので冷え症にはもちろん、膝や腰の痛み、胃痛や不眠症の治療にも使われます

経穴とは、鍼を打ち灸を据える身体の要所のことで、一般的にはツボといわれます。

現在、世界保健機関(WHO)に認められているツボの数は361個といわれておりますが、奇穴や阿是穴などを加えるとそれ以上といわれます。

経穴は身体が不調なときに身体のある部分を刺激したときに楽になる、という経験を基に広まってきたと考えられています。

気・血・津液のバランスが体質を表す

気とは体内を巡っている生命エネルギーのことを表し、大気や食べ物から吸収されるとされています。

この気は消化・吸収・排泄などの流れや体内中に血を巡らせる、体温を正常に保つなどの働きをします。

『病は気から』という言葉があるように、気の流れが悪くなると様々な不調を感じやすくなります

血(ケツ)とは、体内を流れる血液をイメージしますが、それだけではなく、東洋医学では全身を栄養し潤す作用があるという概念を持ちます。血には様々な働きがあり、栄気という気を諸臓器に供給し機能させます。

また血の働きには精神の安定化というものがあります。血は精神活動の基礎部室と考えており巡りが悪くなると興奮しやすかったり、冷静化を欠くというようになりやすくなります。

津液とは血以外のすべての体液をあらわし、唾液・胃液・汗・涙などが含まれます。体内外に潤いを与えることが主な働きで、老廃物を体外に排出したりにも使われます。

津液が不足になると、口渇・皮膚の乾燥・目の乾き、ほてりなどを感じやすくなるため、津液は気や血と同じように生命を維持するために必要な液体です。津液=水ではありませんのでご注意を

ご予約・お問合せ

受付時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |

| 午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

受付時間

月~土曜 10:00~20:00

※日 曜 9:00~13:00

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

火曜・祝日